北京海淀区中关村南大街5号 北京理工大学5号教学楼

济南市长清区海棠路与芙蓉路交叉口 创新谷一号孵化器主楼A-3座

广东省珠海市唐家湾金凤路六号北京理工大学珠海学院

2024年4月15日,北京理工大学材料学院陈人杰教授、吴锋院士课题组在高比能光辅助锂硫电池研究中取得重要进展,通过设计MOF负载钙钛矿构筑复合材料匹配锂硫电化学反应电位,显著提升了光辅助锂硫电池的电化学性能,并探究得到了耦合光催化后体系内的催化机制。相关成果以Regulating Sulfur Redox Kinetics by Coupling Photocatalysis for High-Performance Photo-Assisted Lithium-Sulfur Batteries为题发表于Angewandte Chemie International Edition。北京理工大学材料学院2022级博士研究生刘毓皓为第一作者。文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202402624

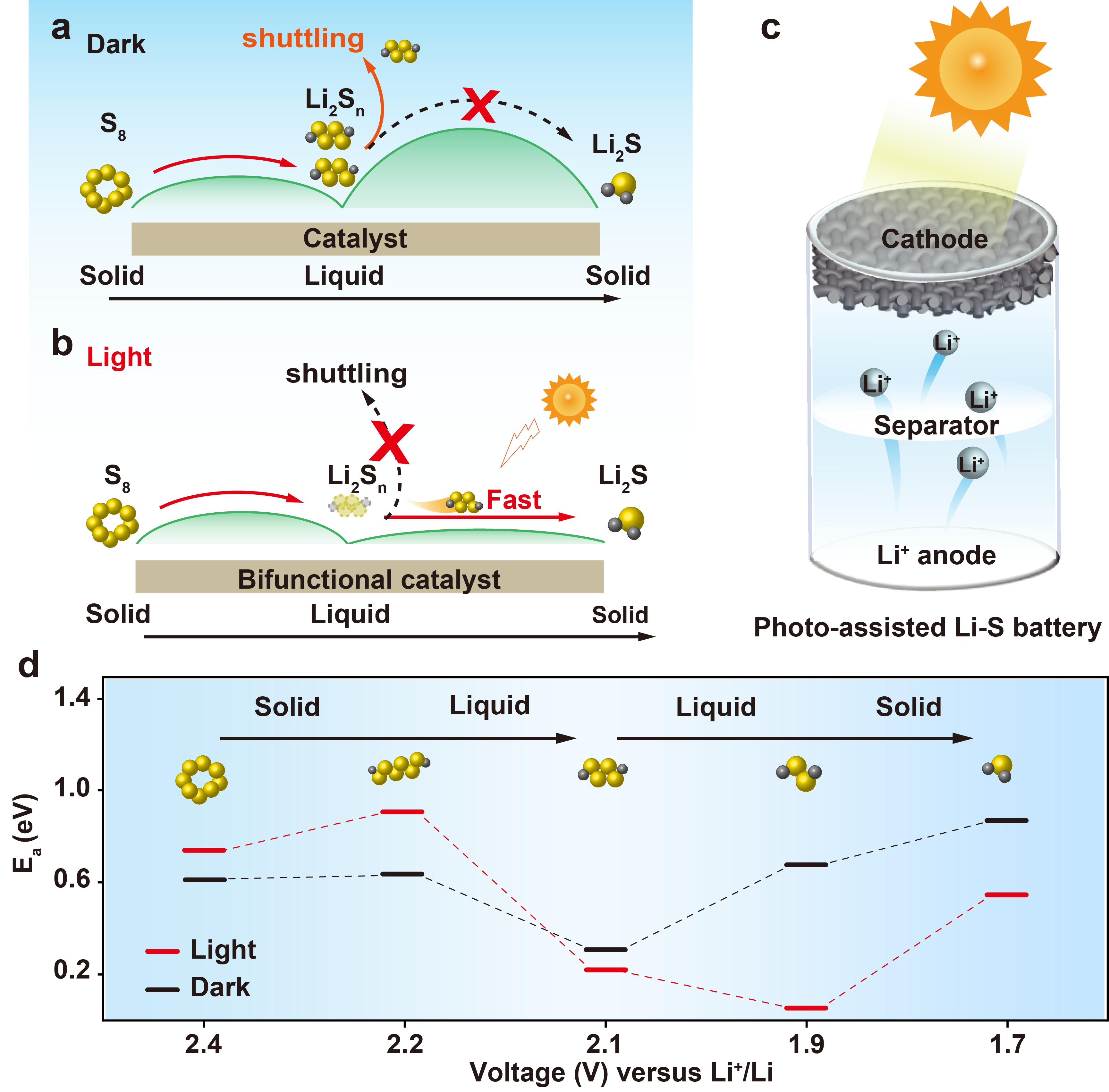

锂硫电池具有高能量密度和理论容量,是最有前途的储能装置之一。然而,严重的穿梭效应显著降低其循环寿命和倍率性能,从而阻碍了商业化进程。相对于硫生成可溶性多硫化物的固-液反应,多硫化物向固态硫化锂的液-固转化具有更高的能垒。因此,多硫化物在正极处有显著的积累,导致严重的穿梭效应。传统的物理阻隔、化学吸附、电化学催化等方法不能选择性地降低液-固反应的能垒。在最近的发展中,绿色和可再生的太阳能被用于锂二次电池,通过光伏,光热和光催化效应来解决现存的问题。特别地,它可以有效地改善与高能垒反应相关的缓慢反应动力学,从而显著地提高性能。

鉴于此,北京理工大学材料学院陈人杰教授、吴锋院士课题组提出了一种以钙钛矿量子点负载的MOF材料作为光辅助锂硫电池的正极催化剂,在微界面处产生内建电场,以延长光生电荷载流子的寿命。复合材料的能带结构与锂硫电化学反应电位相吻合,实现了对该体系多硫化物的精确调控。这归因于光催化对锂硫电化学过程中液-固反应阶段的选择性催化作用。这些都使得光辅助锂硫电池展现出优异的电化学性能,特别是在5C下显示出679mAhg-1的高可逆容量,并保持1500次稳定循环,每圈容量衰减率仅0.022 %。此外,光辅助锂硫电池的光充电能力具有补偿储能过程中非电能损失的潜力,有助于开发无损耗的储能设备。

图一,(a) 无光照与 (b) 有光照锂硫电池放电过程示意图;(c) 光辅助锂硫电池示意图;(d) 不同电压下的活化能分析。

面对废旧电池回收处理与资源循环、高比能二次电池关键材料设计等,李丽教授课题组取得了系列科研成果。十篇代表性工作如下:

1. Defective oxygen inert phase stabilized high-voltage nickel-rich cathode for high-energy lithium-ion batteries. Nat. Commun. 14, 8087 (2023). (第一作者:代中盛博士生)

2. Chemical competing diffusion for practical all-solid-state batteries. J. Am. Chem. Soc. Doi: 10.1021/jacs.4c11645 (第一作者:代中盛博士生)

3. Regulating Sulfur Redox Kinetics by Coupling Photocatalysis for High-Performance Photo-Assisted Lithium-Sulfur Batteries. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202402624. (第一作者:刘毓皓博士生)

4. Fluorinated Surface Engineering Towards High-Rate and Durable Potassium-Ion Battery. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202404332(第一作者:张喜雪博士生)

5. Screening metal cation additives driven by differential capacitance for Zn batteries,Energy Environ. Sci. 2024, 17, 4794–4802 (第一作者:胡正强博士生)

6. Carbon neutrality strategies for sustainable batteries: from structure, recycle, property to application. Energy Environ. Sci. 2023, 16, 745-791. Doi: 10.1039/d2ee03257k (第一作者:林娇博士)

7. A Self-Regulated Electrostatic Shielding Layer toward Dendrite-Free Zn Batteries. Adv. Mater. 2022, 2203104. Doi: 10.1002/adma.202203104 (第一作者:胡正强博士生)

8. Achieving Sustainable and Stable Potassium-Ion Batteries by Leaf-Bioinspired Nanofluidic Flow. Adv. Mater. 2022, 2204370 (第一作者:张喜雪博士生)

9. High-Performance Aqueous Zinc Batteries Based on Organic/Organic Cathodes Integrating Multiredox Centers. Adv. Mater. 2021, 2106469 (第一作者:赵逸博士后)

10. Sustainable recycling technology for Li-Ion batteries and beyond: challenges and future prospects. Chem. Rev. 2020, 120 (14): 7020-7063. Doi: 10.1021/acs.chemrev.9b00535 (第一作者:范二莎博士)

作者简介:

刘毓皓,北京理工大学2022级博士研究生, 师从陈人杰教授和吴锋院士,研究方向为高性能光辅助锂硫电池关键材料及应用。

李 丽,北京理工大学教授,博士生导师。入选教育部长江学者特聘教授,英国皇家化学学会会士、教育部新世纪优秀人才等。长期从事新型绿色二次电池关键材料设计、废旧电池回收处理与资源化利用,绿色二次电池衰减机理与智能诊断等研究开发。

陈人杰,北京理工大学教授,博士生导师。入选教育部长江学者特聘教授,英国皇家化学学会会士、中国工程前沿杰出青年学者等。主要从事多电子高比能二次电池新体系及关键材料、新型离子液体及功能复合电解质材料、特种电源用新型薄膜材料与结构器件、绿色二次电池资源化再生等方面的教学和科研工作。

吴 锋,北京理工大学杰出教授、博士生导师,中国工程院院士,国际欧亚科学院院士,亚太材料科学院院士,长期从事新型二次电池与相关能源材料的研究开发。作为第一完成人,获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖各一项、部级科学技术和技术发明一等奖5项;获何梁何利基金科学与技术进步奖、国际电池材料学会(IBA)科研成就奖等。