北京海淀区中关村南大街5号 北京理工大学5号教学楼

济南市长清区海棠路与芙蓉路交叉口 创新谷一号孵化器主楼A-3座

广东省珠海市唐家湾金凤路六号北京理工大学珠海学院

基于水系电解质的锌离子电池具有安全性高、成本低廉、生产工艺简单及环境相容性好等优点,是面向大规模储能体系及可穿戴能源器件应用的理想选择之一。然而,金属锌负极在循环过程中的不稳定性阻碍了该体系的实用性进展。具体而言,锌负极在循环过程中主要面临以下两方面的挑战:1)不均匀锌沉积所致使的枝晶的生成,这可能会进一步造成短路的风险,进而引发了人们对其使用安全性的担忧;2)锌负极与水系电解质之间不良兼容性所带来的腐蚀性问题,这不仅导致了锌电极的腐蚀蜕化,此过程还不断消耗着活性锌和电解液,缩短了电池的使用寿命。因此,无枝晶且高抗腐蚀的锌负极的构筑对于推进水系锌离子电池的实用化进程尤为必要。

2024年8月13日,北京理工大学陈人杰教授、黄永鑫副教授课题组从晶面配置的角度出发,解析了晶面纹理配置与锌负极枝晶生长和腐蚀钝化之间的联系,并基于晶面封端策略,提出了同向性致密锌沉积的办法。原位XRD、TEM测试及SEAD表征证实晶面封端剂调控了电镀锌的沉积取向,使其配置了(100)晶面纹理的致密锌沉积,减缓了枝晶的生成。理论计算和Tafel测试表明,所构筑的Zn(100)晶面具有最优异的抗腐蚀性。其和疏水性晶面封端剂长链协同提高了锌负极在水系电解质中的抗腐蚀性。因此,该通过添加剂调节的晶面调控策略展示出了显著提高的电化学性能。基于该晶面封端剂电解质(ECR-E)的Zn//Zn对称电池能够在2 mA cm−2和2 mAh cm−2的条件下实现超3600 h的无枝晶电镀/剥离。基于该ECR-E电解质的Zn//VO2全电池在运行1350次循环后仍有~80.6%的容量保持率,对应着每圈仅0.014%的容量损失率。本工作以“Facilitating Oriented Dense Deposition: Utilizing Crystal Plane End-Capping Reagent to Construct Dendrite-Free and Highly Corrosion-Resistant (100) Crystal Plane Zinc Anode”为题发表在国际顶级期刊Advanced Materials上,第一作者为博士生王辉荣,通讯作者为陈人杰教授、黄永鑫副教授。

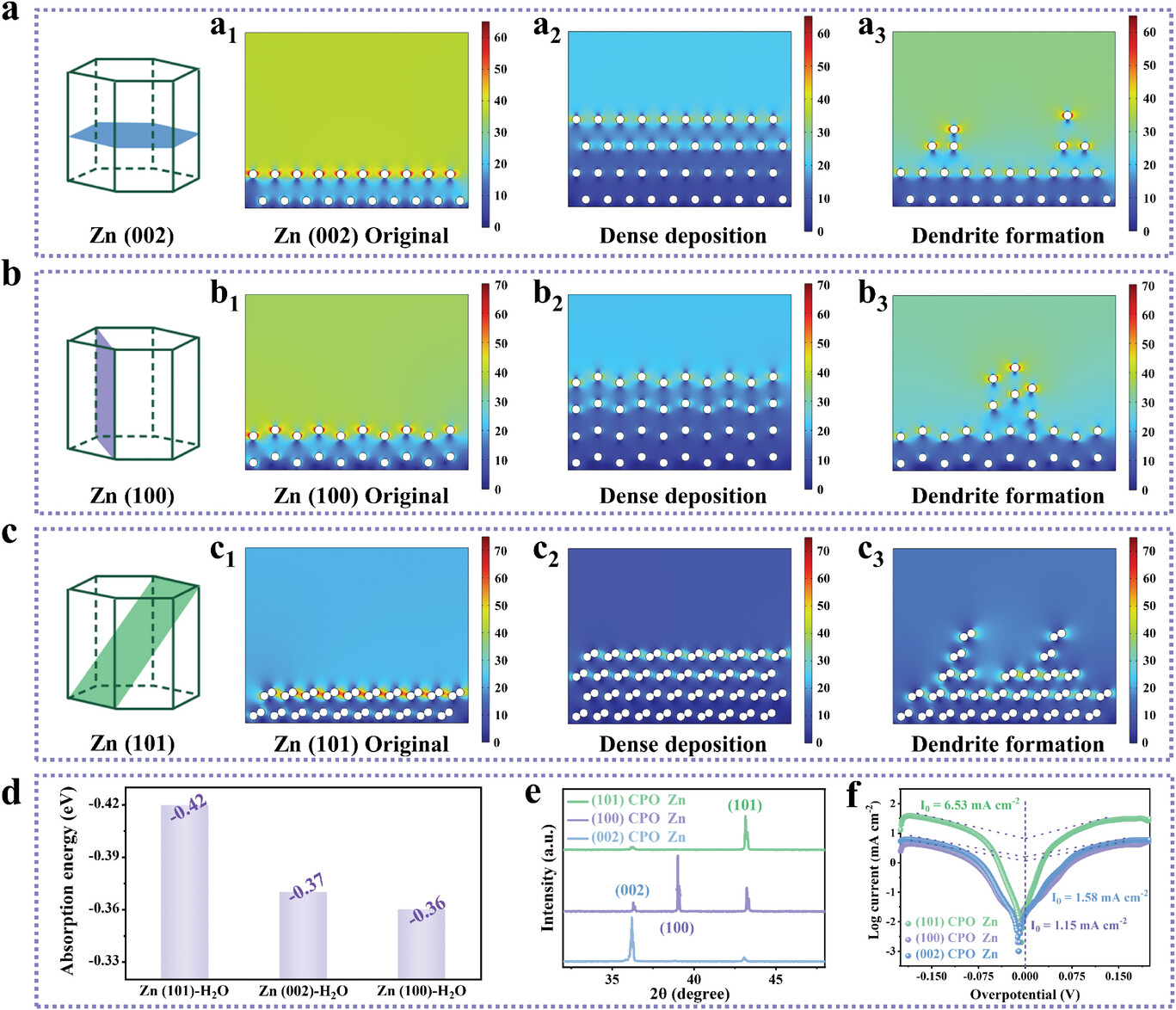

基于有限元模拟手段对锌(002)、(100)及(101)三个主要晶面进行了电场仿真分析,发现所有晶面取向的锌负极都会呈现出致密沉积和枝晶生长这两种形貌的衍化。因此,同向性致密沉积而非晶面取向是决定锌负极有无枝晶生成的关键因素。基于第一性原理的方法,对不同锌晶面与水分子之间的结合能进行了分析,以实现耐腐蚀性晶面的初步筛选。发现在三种主要晶面中,以Zn(100)晶面的抗腐蚀性最为优异。综合考虑到枝晶生长和腐蚀钝化这两大影响锌负极性能的主要因素,(100)晶面取向的致密锌沉积对于实现无枝晶且高抗腐蚀的高性能锌负极具有重要意义。

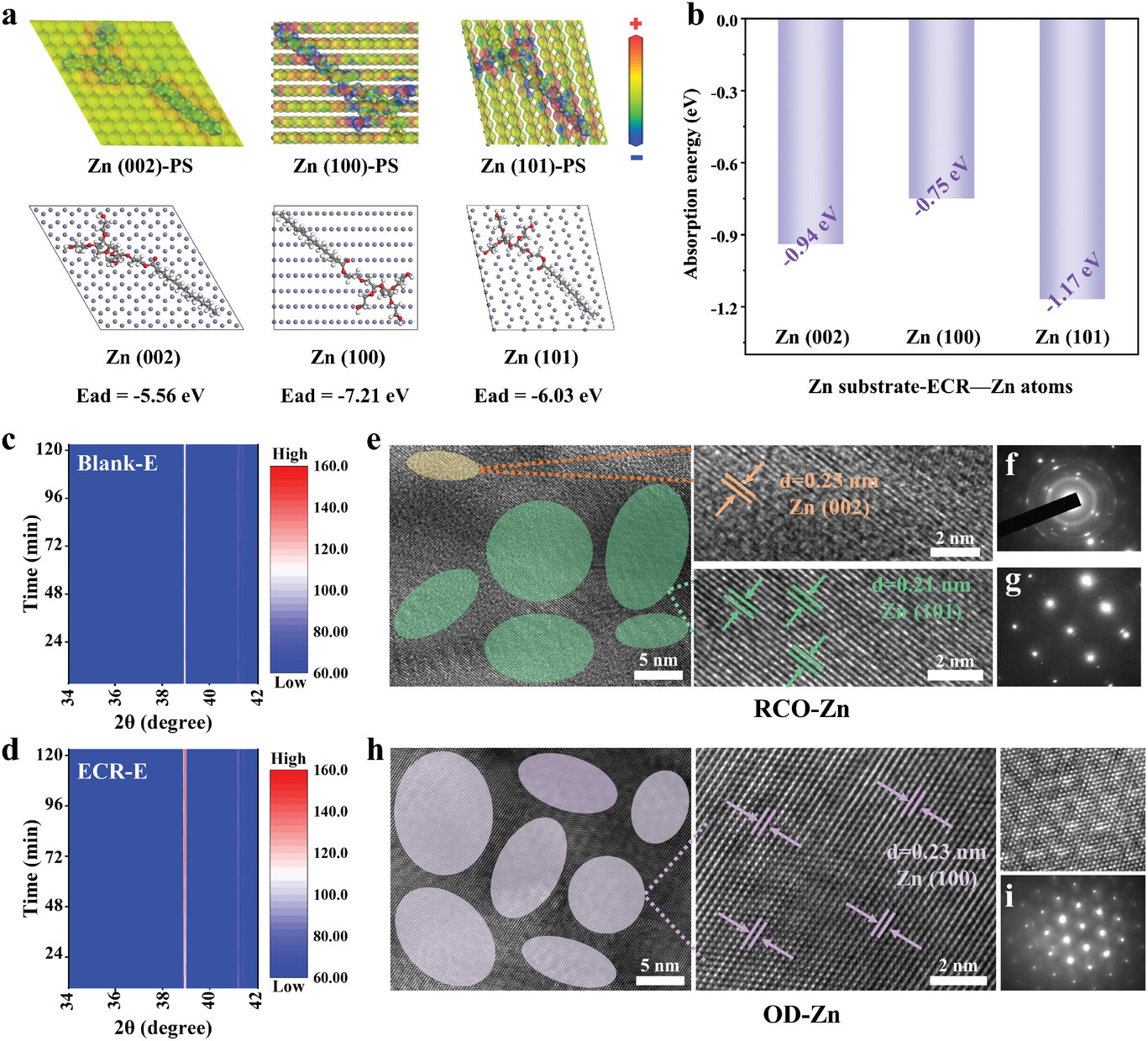

归因于ECR-E电解质体系中氢键网络的重构,ECR-E电解质表现出了拓宽的电化学稳定窗口;差分电容-电压曲线测试证实了晶面封端剂在锌负极表面的特异性吸附,这改变了锌负极表面的成核过程。基于密度泛函理论计算探究了吸附剂在锌负极晶面调控方面的作用机制。而后,基于原位XRD,TEM及SEAD表征证实了该选择性吸附剂调控下的(100)晶面的同向性致密沉积,这减缓了锌负极枝晶的生成,提高了锌负极在循环时的致密度。

由于选择性封端剂中疏水性长链烷基在锌负极表面所构筑的疏水性保护界面,电镀锌在ECR-E电解质中展示出了更大的初始成核电势和沉积过电势。该疏水性保护界面和同向性致密锌沉积所带来的减小的活性水与锌电极的接触面积减缓了锌负极在ECR-E电解质中的腐蚀,减少了副产物氢气的析出,提高了其库伦效率。

图1 高耐腐蚀同向性致密锌负极的筛选

论文信息:Facilitating Oriented Dense Deposition: Utilizing Crystal Plane End-Capping Reagent to Construct Dendrite-Free and Highly Corrosion-Resistant (100) Crystal Plane Zinc Anode. Huirong Wang, Anbin Zhou, Xin Hu, Zhihang Song, Botao Zhang, Shengyu Gao, Yongxin Huang*, Yanhua Cui, Yixiu Cui, Li Li, Feng Wu and Renjie Chen*, Adv. Mater. 2024, 2407145.

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202407145